消災解厄:探索台灣傳統文化中的災厄化解之道 🧧 |

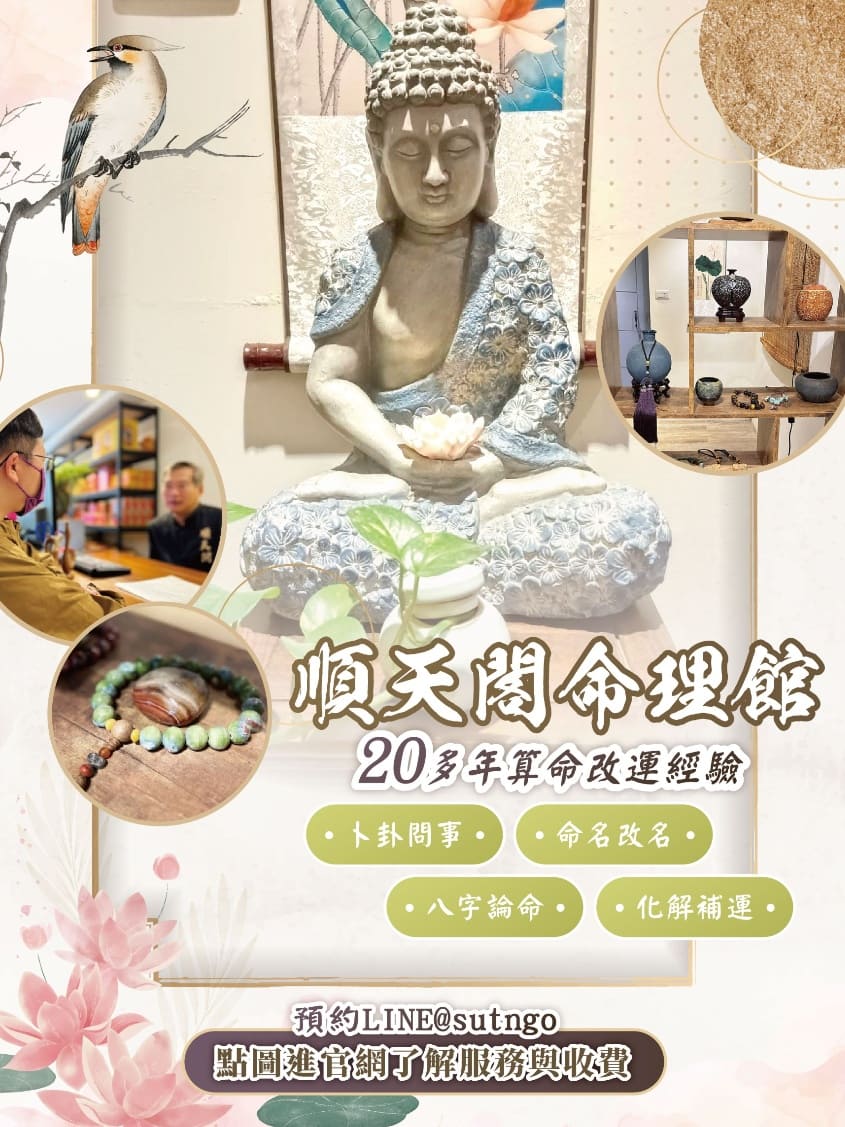

在台灣,消災解厄是一個深植人心的文化實踐,它不僅僅是一種宗教或迷信的行為,更是一種社會心理的寄託和文化的傳承。本文將探討台灣傳統文化中消災解厄的各種形式及其背後的意義,並分析其在當代社會中的角色與影響。 消災解厄的實踐在台灣可以追溯到古代,當時人們面對自然災害、疾病和不幸事件時,往往會尋求超自然力量的幫助。這種文化實踐隨著時間的推移,逐漸融合了道教、佛教和民間信仰的元素,形成了多元且豐富的消災解厄儀式。 在台灣,常見的消災解厄方式包括參拜寺廟、進行法事、佩戴護身符、掛平安符等。這些活動不僅在個人層面進行,也常常在社區或家庭中集體舉行。例如,每逢農曆新年,許多家庭會進行大掃除,象徵性地清除過去一年的霉運,並在門口貼上春聯,祈求新的一年平安順利。 此外,台灣的寺廟也經常舉辦各種消災解厄的法會,如祈安法會、超渡法會等。這些法會通常由僧侶主持,信眾參與誦經、念佛,以期達到心靈的淨化和災厄的解除。這些活動不僅具有宗教意義,也是社區凝聚力和文化認同的重要表現。 在當代社會,消災解厄的實踐也逐漸與現代生活相結合。例如,許多企業在開業或重要節日時,也會舉行類似的儀式,以求生意興隆、事業順利。這種傳統與現代的結合,反映了消災解厄文化在台灣社會中的持續活力和適應性。 總之,消災解厄不僅是台灣傳統文化的一部分,也是人們面對不確定性和挑戰時的一種心理慰藉。透過這些儀式和活動,人們找到了與超自然力量溝通的方式,也強化了社區的凝聚力和文化的傳承。在快速變遷的現代社會中,消災解厄的文化實踐仍將繼續扮演著重要的角色,為人們帶來心靈的平靜和生活的希望。 |

| #消災解厄 |