祭改多久一次?台灣傳統信仰中的時間觀念與實踐🕯️ |

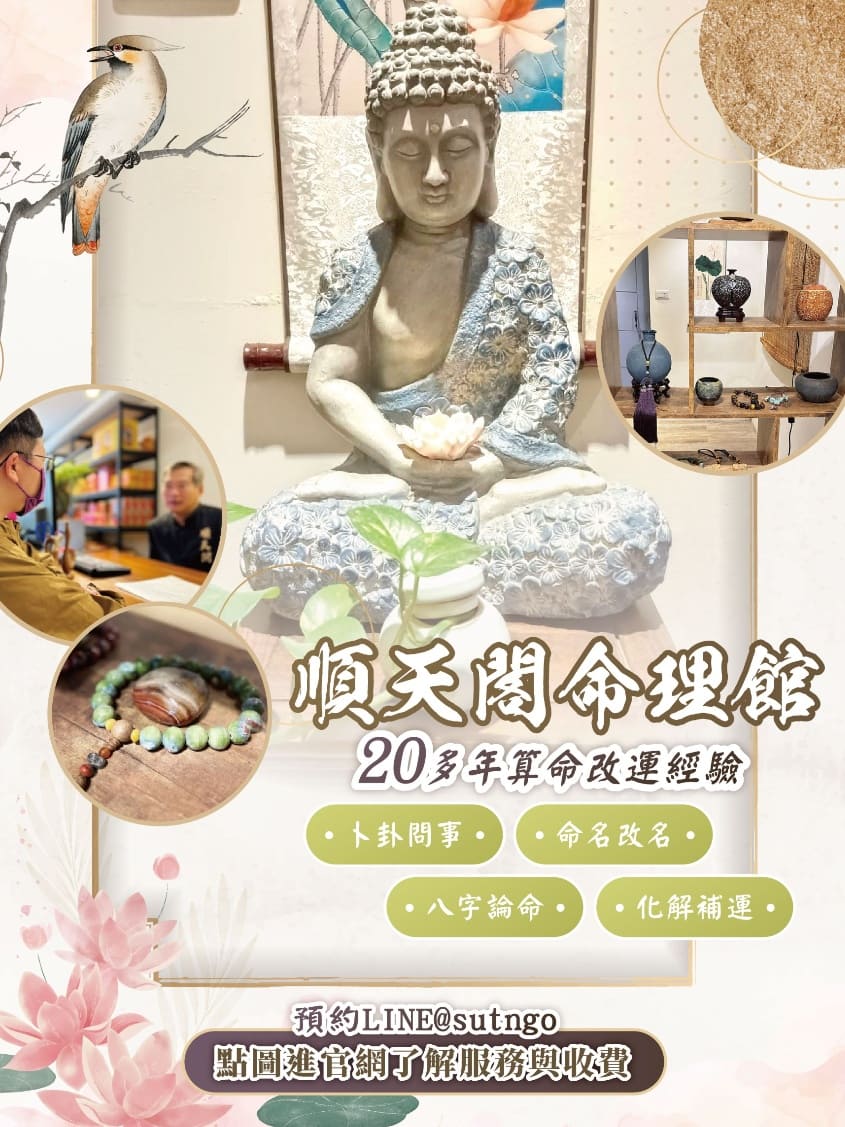

在台灣的傳統信仰中,「祭改」是一種常見的宗教儀式,用以祈求神明消除厄運、保佑平安。這種儀式不僅反映了民間對於命運的掌控慾望,也體現了對時間循環的深刻理解。本文將探討在台灣社會中,祭改的頻率是如何被決定,以及這背後的文化意涵。 ### 祭改的基本概念 祭改,又稱為「改運」或「改厄」,是一種透過特定的宗教儀式來改變個人運勢的實踐。這通常涉及向神明祈求,並進行一系列的祭祀活動,如焚香、獻祭、念咒等。在台灣,這種儀式多在寺廟中進行,由道士或廟方人員主持。 ### 祭改的頻率 祭改的頻率並無固定規則,通常取決於個人的需求和信仰習慣。一般而言,人們會在以下幾種情況下進行祭改: 1. **年度祭改**:許多信徒會選擇在農曆新年或其他重要節日時進行祭改,以祈求新的一年平安順遂。 2. **特定事件後**:如遭遇重大疾病、意外事故或連續不順時,人們可能會尋求祭改來改變運勢。 3. **個人信仰**:有些信徒會定期進行祭改,如每月或每季,作為個人信仰的一部分。 ### 文化與信仰的交織 祭改的頻率不僅反映了個人的信仰強度,也與台灣社會的文化背景密切相關。在台灣,時間被視為一種循環而非線性,這種觀念在祭改的實踐中得到了體現。人們相信,透過重複的祭改儀式,可以不斷地調整和優化個人的命運軌跡。 ### 結語 總之,祭改在台灣不僅是一種宗教儀式,更是一種文化實踐,它連接了個人的信仰與社會的文化傳統。雖然祭改的頻率因人而異,但其核心目的——尋求心靈的慰藉與生活的改善——是普遍共通的。對於許多台灣人來說,祭改不僅是一種信仰的表達,也是對未來的一種積極期待。 |

| #祭改多久一次 |